お彼岸前のこと

.

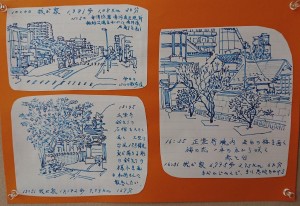

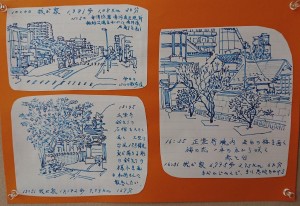

ご近所のKさんが個展をされる

ということで伺って参りました^^

.

Kさんは

青い万年筆1本で行く先々の風景を

描かれることをライフワークに

されていて

その作品の展示をされていました

.

その中に正楽寺の風景も描いて下さって

展示してくださいました✨

.

住職に持たせると

万年筆=文字を書くもの

ですが^^;

Kさんが持たれると

素敵な絵筆になります✨

.

同じ万年筆でも

自分の知らない可能性の世界を

見せていただきました^^

.

それは私たち人間も同じです

.

自分が思い込んでいる世界から

一歩踏み出してみると

自分の新しい可能性に気付くことが

出来るかも知れませんね^^

.

春は出会いの季節🌸

.

今までの思い込んでいた

自分にだけでなく

勇気を出して一歩踏み出せば

新しい自分とその可能性に

出会えるかも知れません^^

.

Kさん

素敵な気付きを

ありがとうございます✨

日曜日よりお彼岸の期間です

.

意外と皆さんご存知でないのが

「お彼岸っていつからいつまでなの?」

ということ

.

お彼岸は

春分の日・秋分の日を中心に

前後3日間を数え

計7日間を指します

.

今回は21日の春分の日を

中日(ちゅうにち)として

18日より24日までが

お彼岸の期間となります

.

ぜひお墓参りしていただき

日頃中々伝えられない想いを込めて

手を合わせて来てくださいね^^

.

写真は

1枚目が竹の塚正楽寺のお墓の阿弥陀様

2枚目が川崎正楽寺の納骨堂「顕實閣」です

.

正楽寺では様々なタイプのお墓・納骨堂をご案内できます

.

お墓でお困りの方、不安がお有りの方

ぜひ一度ご相談ください^^

しくじりは つらい

しかし しくじりは

自分にいちばん欠けているものを

教えてくれるために現われた

お使いかもしれないのだ

しくじりから学ぼう

失敗を大切にしよう

この「失敗」のおかげでといえるくらいに

失敗から学ぼう

友を選ぶなら

失敗しない人よりも

失敗しない人よりも

失敗をたいせつにする友を選ぼう

そして 自分もそういう自分になろう

旧昨年中は皆様に大変お世話になりました。

お陰様で寺族一同、健康に新年を迎えさせて頂きました。

昨年六月には先代住職がお浄土へ還らせて頂きました。

その際に、多くの方にお心寄せいただいたことは本当に有難く、

ただただ感謝申し上げるしかないと思ったことです。

改めてお礼申し上げます。

継職して住職という立場になり、はや半年が過ぎました。

この半年で強く強く感じたことは、先代がどれだけ深い想いの中で、

阿弥陀様のみ教えをご門徒の皆様にお伝えしていこうかと努力していたこと、

この正楽寺を護り抜いてきたことか、ということでした。

浄土真宗の寺院は「聞法の道場」と言われておりますが、

一人でも多くの方と阿弥陀様のみ教えを喜び、分かち合うために、

どれだけの想いで正楽寺という「道場」を護り続けてきてくれたのかと考えると、

先代にもまた、ただただ感謝するしかない日々です。

「孝行したい時分に親はなし」という諺がありますが、正にその通り、と言いますか、

私には一生をかけても恩返しできないくらい、大切なものを沢山残してくれました。

まず、癌という病気を通して、私たち家族に「家族の絆を深める」というプレゼントをくれました。

一緒にお寺のことをさせて頂くようになってからは、

ご門徒の皆様とのご縁、僧侶としての生き方をその姿勢で見せてくれました。

そして今、お浄土へ還らせて頂き、仏として生まれさせて頂いたであろう先代は、

私に生命についての尊さ、また不安なく救われていく世界がある阿弥陀様のみ教えを

皆様へ伝えていく責務を担うこと、それが住職としての覚悟であることを、

声なき声で私に伝えてくれています。

仏教とは目に見えないものですので、有形物を手に入れるように分かりやすいものではありません。

そのため「仏様に手を合わせよう」とか「仏様のお話を聞いてみよう」という気持ちに

向かない方もいらっしゃるかも知れません。

ですが、今ある生命に感謝して手を合わせ、

我が生命の在り方についてお示し下さっている阿弥陀様のみ教えを聞かせていただくことによって

心のゆとりが持て、心を豊かにさせてもらう事ができます。

それが「仏の教え=仏教」です。

私自身、まだまだ慣れないことも多く、皆様には何かとご迷惑をお掛けすることと思います。

ですが、一人でも多くの方と、この浄土真宗のみ教えの喜びを分かち合いたい、

そのために精一杯勤めさせていただく所存です。

今年も共々にお念仏の日暮しをさせていただきましょう。

合掌

住職 佐々木 理絵

わたしの学校の竹箒部屋の竹箒は、今日で二百日あまり、倒れたり、傾けたり、ひっくりかえったりすることなく整列していてくれる。

百三十日目くらいだったろうか、朝礼のとき、わたしは一メートルばかりの大きな温度計をもって台上に立った。

「けさの温度は何度くらいだろうか」というようなところから温度計に注目させ、毎日寒い日がつづくから、温度が低いことを話し、

「でもね、みんなの中には、誰かしらんけれど、温度計のてっぺんまで赤い棒が伸びるほど、心の温い子がいるらしいんだよ。

校長先生は毎晩、学校を見廻りに学校にやってくるんだけど、どんな夜半でも、竹箒がきちんと行儀よく並んでいるの。今日で百三十日くらいだと思うんだけど、倒れていた日は一回もないんだよ。竹箒をかわいがってやってくれている心のあたたかい人は誰なの?手をあげてみてください」と言った。一人も挙手する者がなかった。

「誰かしらんけれど、とっても心のあたたかい人がいてくれることが、先生はうれしくてならないんです。みんな、人を困らせたり、物をいじめたりなんかしない、心のあたたかい子になってくださいね」

と言いながら、わたしは温度計をかかえて台を降りた。

それから、少し日が立って、四年生の男の子が箒をまもるためにがんばってくれていることがわかってきた。わたしが、いつか

「ほんものとにせものは、見えないところのあり方でわかる。それだのに、にせものに限って見えるところばかりを気にして、飾り、ますますほんとうのにせものになっていく」と話して以来、人に見えないところでいいことをがんばるようになったのだ、ということであった。